| 日本庭園の到達点である抽象庭園について記載します。 抽象のレベル度に応じて二段階に分けて表示する。 1・3抽象的造形 当章は以下の二つの項に分類した。①は基本的には自然界の造形を範としながらも、その形を作者の感性に基づいて高度に抽象化したものである。②は造形は自然物を想起させない抽象絵画のような庭である。 以下に各項ごとに庭園の例を示す。 ①人工的造形(自然を高度に抽象し、自然には存在しない直線や曲線の形や色の造形) (グラフィックデザイナーとしての重森の造形) 重森三玲の例を示すが、彼はこの造形を中心として個人庭園の庭を創作した。日本庭園と言えば西芳寺、金閣寺、大名庭園、財閥の庭を思い出すが、これらは広大な池のある敷地に多くの造形を取り入れた庭である。しかし、現代においては神社仏閣でさえ、このような庭を作ることは不可能に近い。ましてや個人庭園においては絶対に不可能であろう。では日本庭園は一般庶民は所有できないのか、となる。 そこで現れたのが重森三玲である。彼は光明院に枯山水の洲浜を持ち込んだ。それ以降個人の住宅にも多くの庭を作った。その基本的な造形は当項に示したようなメリハリのはっきりとした造形である。比較的小さな庭でも存在感のある庭になった。 |

||||

| A 洲浜の造形化:上記1・2・①に自然風景の表象化を示したが、ここでは単なる象徴としての造形ではなく現代的なデザインとしての造形である。即ち自然界を高度に抽象化した造形である。 | ||||

光明院(S14):重森の枯洲浜原点 |

斧原家(S15):洲浜 |

前垣家(S30):現存最古洲浜敷石 |

||

増井家(S31):二重州浜 |

清原家(S40):三重州浜 |

北野美術館(S40):広大な三重洲浜 |

||

旧友隣会館(S44):苔地の洲浜 |

志方家(S47):セメンとの洲浜 |

松尾大社(S50):入り組んだ洲浜 |

||

B 網干・網代・海波模様 |

||||

小河家(S35):網干模様の竹垣 |

織田家(S32):網干模様 |

天籟庵(S44):海波模様 |

||

C 延段の各種造形 |

||||

桂離宮:直線の切り石延段の原点 |

越智家(S32):切石の延段 |

小河家(S35):インカ式切石 |

||

田茂井家(S34):丹波鞍馬石延段 |

久保家(S45):州浜式延段 |

田茂井家(S45):延段と洲浜 |

||

芦田家(S46):幾何学模様の延段 |

豊国神社(S47):千成瓢箪 |

石像寺(S47):4種類の延段には青・白・赤・黒色の延段 |

||

D 直線の造形 |

||||

岸和田城(S38):城郭 |

漢陽寺(S48):幾何学模様と色彩 |

福智院(S50):幾何学模様と色彩 |

||

| E 直線で仕切る造形 |

||||

春日大社(S9) |

||||

東福寺(S14) |

||||

四方家(S9) |

西山家(S15) |

桑田家(S34) |

||

|

A古典庭園 |

||||

常栄寺:雪舟による竪石を中心とした空間構成 |

||||

保国寺:龍安寺前夜の庭とも言うべきか。鶴亀の具象的な石の配置ではなく全体的なバランスを考慮した庭。 |

||||

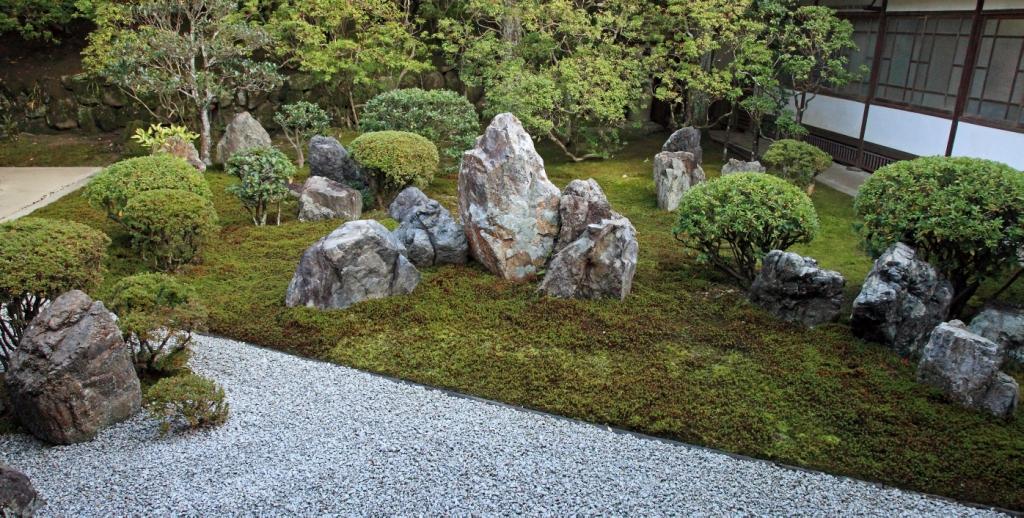

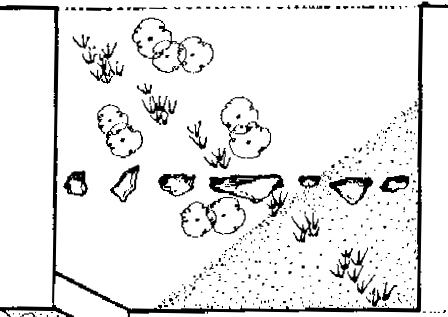

龍安寺:唯一の抽象庭園 日本庭園の歴史の中で石組みの鑑賞を抽象造形に仕上げた唯一の例。このような作品が出来上がったのも例外ではないだろうか。また兎角出来上がった庭が歴史のかなたに消え去ってしまうことが多い。しかしこの庭は奇跡的に生き残った。この庭の持つ力がそうさせたのであろう。日本庭園の至宝である。 この抽象庭園は具体的な山水を想起させない抽象性がある。それ故、我々は想像を膨らませることが可能である。 もしも、この庭に松が数本植えてあったら、どのように感ずるであろうか、更に灯篭や石橋があったらどのような庭になってしまうだろうか。このように考えてみただけで、この庭の抽象性が本質であることが理解できるのではないだろうか。 ただし、この庭の現状からは、造庭当初の庭の本質が解りにくいのは残念である。 後の章で、方丈消失後の移築された建物により庭園が狭くなり、新たに作られた壁や樹木が生い茂ったため、借景や遠近法の効果が失われた事について記述する。 |

||||

東福寺:巨大な立石と横石が直交した石組みの庭。この造形の醸し出す精神は禅の厳しさと平穏であろうか。 |

||||

岸和田城(重森三玲):当庭は諸葛孔明の陣法にヒントを得たものであるが、造形は具体的ではなく完全に抽象化されていると言ってもよい。三重の基壇は城郭を想起させるが、各陣形の造形を関連付ける役をして、広大な庭を変化と統一性を与えている。要するに立体造形性を活かした地割の庭で、重森の最高傑作である。 |

||||

松尾大社:巨石が軽やかに舞っている、自由な造形だ。何かに似ているとするならば神々の遊び、とでも言えるだろうか。重森の遺作に相応しい招魂の庭。日本神道を抽象的に表現したのだろう。 |

||||