| 桂離宮 池泉舟遊・回遊式 江戸時代初期 | |

| 京都市右京区桂御園 申込許可制 | |

| 庭園の沿革 造園に関わった人々 ①初代:八条宮智仁(としひと)親王は秀吉の養子になったが、実子が出来たので縁組が解消され、八条宮を創設した。そのご兄の後陽成天皇が弟の八条宮に譲位をしようとしたが、家康の反対にあって頓挫した。智仁親王は漢学、和歌に造詣が深かったが、1615年所領が桂に変更されたのを機に、藤原道長ゆかりの山荘の再興に着手した。古書院、御茶屋は出来たが、1629年に突然の死で工事は中断された ②二代:八条宮智忠(としただ)親王は前田利常の娘富姫(ふうひめ)との結婚で財政的な基盤が出来たため、1641年から再び工痔が始まった。中書院、賞花亭、笑意軒、園林堂、そと腰掛などを作った。親王は後水尾上皇の御幸に備えて、御幸門、御幸道を新設し、「月の桂」に因んで欄間、襖の引き手には月の衣装を凝らした。 ③後水尾上皇:修学院離宮を造営中の彼は、既にお忍びで山荘を訪れていた。今回正式に訪問を予定していたが、1661年の内裏も焼けた大火で実現しなかった。上皇の正式な訪問が実現したのは、大火の2年後の1663年である。三代目の穏仁(やすひと)親王のとき。 庭園の特徴 当庭園の特徴は全ての事に注意を払い全く同じ景色が無く、行く先々で新たな発見の連続である。いわば自然と人工の調和、建築と庭園の融合と言えようか。具体的に特徴を列記すると ①桂川の水による苑池、流れ ②大小の築山、複雑な汀線の中島 ③多くの茶亭、祠堂を結ぶ苑路と船着場 ④一望にできない構成 |

|

衝立松 生垣の間にある岬には衝立松があり、奥にある松琴亭がチラリと見える |

|

|

|

土橋と敷石 |

|

外腰掛け |

|

外腰掛脇に砂雪隠 |

|

彩色された延段 |

|

二重桝形手水鉢 行の飛石の先には背の低い生込寄灯篭 |

|

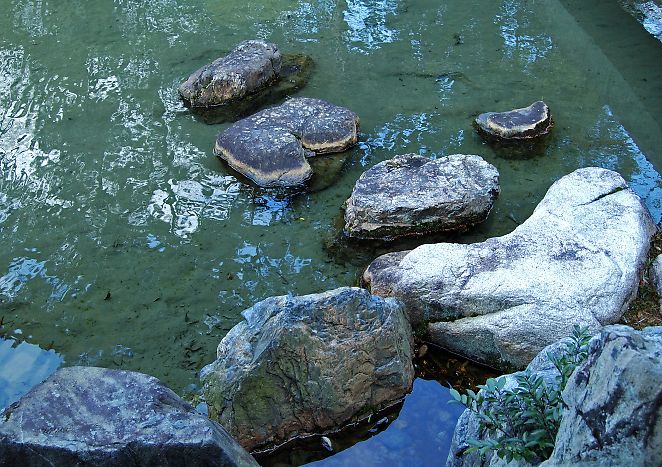

行の飛石を過ぎると、突然に荒々しい岩組みが出現する。端の左側には鼓の滝がある |

|

鼓の滝を松琴亭より眺める |

|

浜道 |

|

天橋立 手前の森は籠神社 |

|

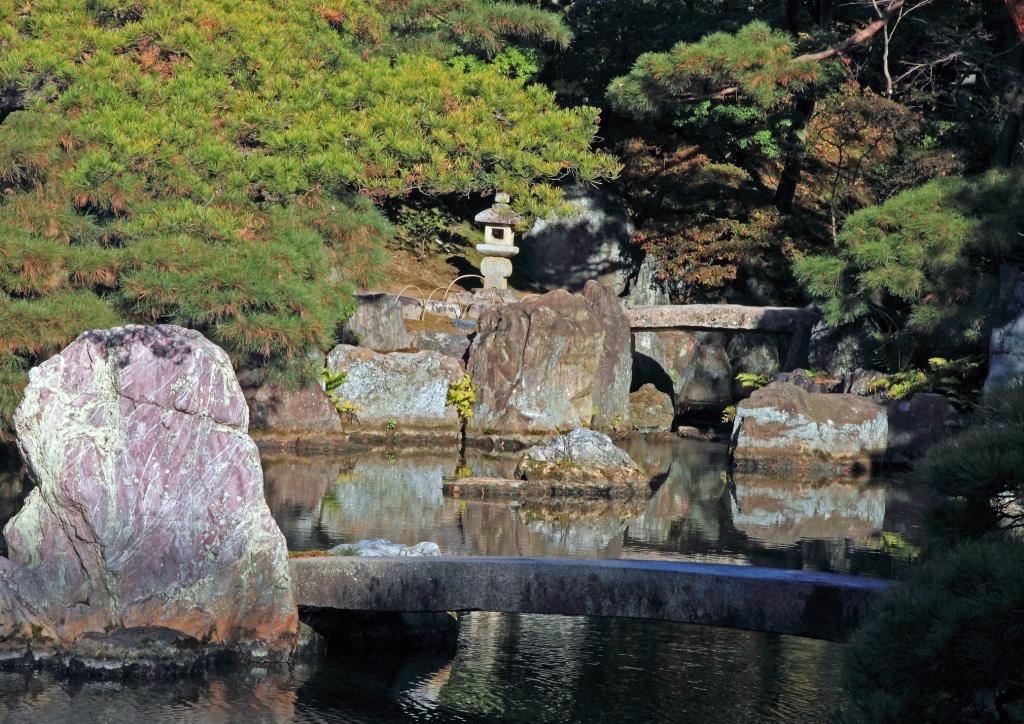

▲豪華な石組み 苑路を行くと突然に夢のような世界が出現する(天橋立の一部) |

|

突然視界が開け州浜、天橋立、松琴亭、白川橋が望める 松琴亭は松に因んで冬がテーマとされた。 |

|

州浜の岬灯篭と天の橋立 |

|

荒磯岩組み:二河白道の百鬼悪獣が追いかけてくる様 |

|

|

|

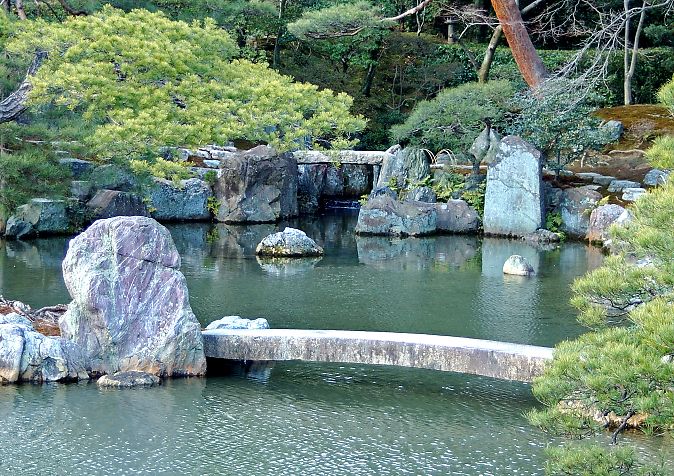

白川橋と荒磯 二河白道の白い橋(長さ6m、幅0.7m)。橋の左右には赤い火の川、白い水の川がある。行人は釈迦の教えを信じ阿弥陀の世界に渡る。 白川橋と流れ手水 松琴橋へ行く白い切石(長さ6m、幅0.7m)。橋の表面は中央で異なっているので二橋とされ、もう一本と合わせて三橋とされる。 浜路の終点(白川橋手前)には石組みがあるが二河白道の物語を表しているのではないか。とすると、正面の白い石は阿弥陀三尊を象徴しているのではないか |

|

火炎を表す石 |

|

流れ手水 |

|

白川橋 橋の表面は手前が細かく、奥は粗く彫られている |

|

|

|

卍字亭 |

|

天橋立を松琴亭から見る |

|

松琴亭より天橋立の石組を見ると4段構成だ(池中の小石、島の護岸、汀の護岸、築山石組)。 |

|

工事中なので石組の状態が解る。 |

|

▲天橋立 初めの島から2番目の島への切石橋。奥には鼓の滝と橋がある。すばらしい景観 |

|

松琴亭より月波楼、衝立松を望む |

|

普段は襖を閉めているため退色が少ない |

|

月波楼と衝立松(住吉の松) |

|

松琴亭越しに神仙島を望む |

|

松琴亭の水屋 竈と炉に小振りの二段の三角棚 |

|

松琴亭の舟着場 延段 |

|

賞花亭 茅葺切妻屋根に皮付きの柱を用いた、間口二間、奥行き一間半の横長の小亭 当亭は花がテーマなので春を象徴 |

|

園林堂と土橋 後水尾上皇宸筆による「園林堂」の額が掲げる |

|

園林堂前の色彩豊かな敷石 |

|

笑意軒の障子越しに田んぼが見える。田舎の風景を庭に取り入れている。 |

|

笑意軒内部 |

|

笑意軒 |

|

雲海を意匠している。よってこの亭?は夏がテーマ |

|

笑意軒舟着場の三光灯篭 笑意軒の三角灯篭 |

|

雪見灯篭と笑意軒 |

|

園林堂前の土橋 |

|

延段で中書院へ |

|

中書院 |

|

新書院 |

|

七五三飛石(実際は三・七・三・五石あり、さらに物見石が左右に散らしてあるので解りにくいが) 手前より三石(三石目の左側の石は物見石)、七石、三石(一石目の大きな石の右側に物見石) 五石(一石目の右側に物見石、四石目、五石目は靴脱ぎ石の下にある角張った石) |

|

飛び石と月見台 穏やかな風景の中に一転して荒々しい光景が |

|

手前は中島の洲浜(一般的には浜街道にある洲浜が有名であるが) |

|

月波楼より松琴亭を望む |

|

|

|

白川橋の奥には二河白道の物語が組まれている。 |

|

|

|

▲美しい石組み 中央より右側は天橋立 |

|

池泉庭園の石組は水の下や地中に埋め込まれた部分のあるので、見た目以上に大きな石である) |

|

月波楼より松琴亭を望む |

|

月波楼 |

|

鎌形手水鉢 鎌は実りの秋を象徴 月波楼 |

|

| 敷石・灯籠 桂離宮は延段、飛石などの敷石の宝庫である。各亭しゃを巡るために各種の仕掛けがしてある。各工程の区切りには何かの仕掛けがある。客は亭主の設えに気が付き、気遣いに感謝する。 材料、デザイン、色彩などはもとより、遠近法、逆遠近法など一般的な風景主体の庭とは明らかに異なった現代的な庭である。 |

|

御輿寄前庭 畳石(真の飛石)は近代的なデザインだ |

|

中門を入ったところにある正方形の飛石。石の間隔が徐々に開いていて、書院へ誘っている |

|

「霰こぼし」の敷石。この敷石と土橋の方向を少し変えているが、見通しを避け奥行きを出す手法 |

|

園林堂横の敷石は近代デザインの先駆け 笑意軒 |

|

古書院前 外腰掛前 |

|

真の飛石 古書院への七五三飛石 |

|

| 飛石 桂離宮には上記の延段の他に千個以上の飛石がある。飛石は客人を誘導する重要な要素なので、石は様々な色や形が選ばれている。 |

|

ピンク色の御影石が好まれた |

|

|

|

|

|

|

|

| 灯籠 桂離宮においては灯籠の果たす役割は大きい。それが設置される場所は蹲踞の横、橋のたもと、船着き場、、小道への誘導、目印など様々であり、そっと置かれているが、さりげない亭主の気遣いが感じられる。 |

|

二重枡形手水鉢と灯籠 |

|

曲がる道筋に沿って灯籠は進行方向を示す |

同左拡大の生込寄灯籠は低く見せ遠近感効果 |

鼓の滝脇にある灯籠 |

同左拡大 |

|

|

白川橋手前の織部灯籠 |

同左拡大 |

白川橋脇 |

|

松琴亭前 |

同左拡大 |

松琴亭脇 |

同左拡大 |

中島(神仙島) |

|

葛屋形灯籠(中島) |

同左拡大 |

御輿寄せ |

同左拡大 |

三光灯籠(笑意軒舟着き場) |

|

賞花亭と園林道の間 |

|

| 総合TOP ヨーロッパ紀行TOP 日本庭園TOP |

|