| 修学院離宮 雄大なパノラマ庭園 江戸時代初期 | |

| 京都市左京区修学院 申し込み許可制 | |

| 沿革 修学院の名は、10世紀後半ここに修学院という寺が建立されたのが始まりであった。その後この寺は廃絶したが、地名は修学院村として残った。修学院離宮は桂離宮におくれること約30年、1655年に後水尾上皇によって造営工事が起こされ、1659年に完成した山荘である。幕府との間に緊張が続いた時代であっただけに、これほどの大規模な山荘を短期間に完成したことは驚きである。広大な敷地に短期間で造営できたのは、上皇の妻は徳川家康の孫、秀忠の娘(東福門院)だからである。 なお、中の茶屋は当初この山荘にはなかったものであるが、上皇の第八皇女元瑤内親王(朱宮)のために建てられた朱宮御所に東福門院(後水尾上皇の皇后、将軍徳川秀忠の娘和子)亡き後の女院御所の建物を一部移築して拡張した。上皇崩御の後、元瑤内親王は落飾得度してこれを林丘寺とした。明治17年林丘寺門跡から境内の半分が楽只軒、客殿とともに宮内庁に返還されたので、中の茶屋とした。 庭園 比叡山の麓、東山連峰のの山裾に造られた修学院離宮は、上・中・下の三つの御茶屋(離宮)からなり、上離宮背後の山、借景となる山林、それに三つの離宮を連絡する松並木の道と両側に広がる田畑で構成されている。総面積54万㎡を超える雄大な離宮である。上皇は退位されてから十余年、離宮の造営に向けて各地を渉猟された。その結果東山連峰の山裾で豊富な水が流れ、北山、西山、洛中が一望できる自然に融合したこの地に理想の世界を作り上げた。 ・下の茶屋:現在は寿月観の周りに遣水と滝がある。 ・中の茶屋:楽只軒説と客殿の周りに遣水、滝二つ、池がある。元が皇女の御所であっただけに最も華やいでいる。 ・上の茶屋:ここが最も離宮らしく、上皇が理想の世界である。山腹に大刈込と呼ばれる三段の生垣で覆われた堰堤を築き、離宮の南側を流れる音羽川の水を引いて、雄滝、雌滝などの滝を落とし、中島の浮かぶ浴龍池と名づけた大きな苑池を中心に構成される回遊式の大庭園である。 |

|

▲農地から見た比叡山(奥)御茶屋山(手前) |

▲下の茶屋御幸門 |

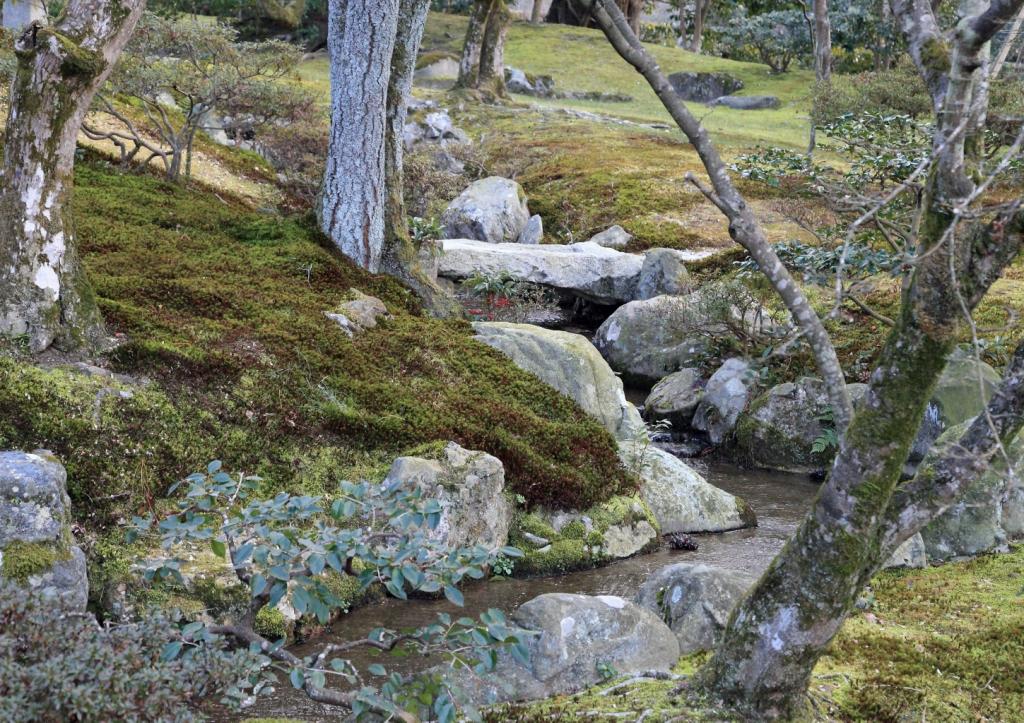

▲下の茶屋横の遣水 |

▲遣水と櫓形灯篭 |

▲寿月観 |

▲寿月観一の間の虎渓三笑の水墨画 |

▲雪の寿月観 |

|

▲下の茶屋の白糸の滝 |

|

▲下の茶屋と中の茶屋を結ぶ松並木から修学院離宮の農地と洛北、愛宕山を望む |

|

▲中茶屋中門 |

|

▲楽只軒から林丘寺への道の石組みは粉河寺の庭を髣髴させる |

|

▲客殿 |

▲客殿・一の間の霞棚 |

▲網干の欄干 |

▲杉戸に描かれた山鉾 |

▲客殿前の滝 |

▲遣水 |

▲楽只軒前の池と滝 |

|

▲楽只軒前の池と滝 |

|

▲豪快な橋 |

|

|

|

▲不動の滝と思われる この形と大きさからして不動明王を表しているのではないか |

|

▲中の茶屋、楽只軒 |

|

▲客殿前の織部灯篭 |

|

上の茶屋への道 |

|

▲上の茶屋入り口付近から洛北と松並木(下の茶屋と中の茶屋を結ぶ)を望む |

|

▲上の茶屋入り口付近から横山と愛宕山を望む。田畑は昭和39年に買い上げ農家26軒に貸付 |

|

▲上の茶屋の隣雲亭より浴龍池と千歳橋、北山を望む。隣雲亭は標高150mにあり、下の茶屋より40m高い |

|

▲桜の咲く時期 まさに日本の春 |

|

▲紅葉の上の茶屋 |

|

▲上の茶屋の隣雲亭より浴龍池と千歳橋 |

|

▲上の茶屋の隣雲亭より浴龍池と堰堤(200m) |

|

西浜、浴龍池、万松塢 |

|

▲隣雲亭より京都駅方面を望む |

▲隣雲亭は装飾もなく眺望のためだけの亭 |

▲工事中の雄滝。落差6m |

▲豊かな水に恵まれた雄滝 |

▲楓橋 |

▲窮邃亭(きゅうすいてい) |

▲窮邃亭の上段の間と御肘寄 |

|

▲外が一望できないような仕掛けがある |

|

▲御肘寄から洛中、北山、愛宕山を望む |

▲土橋 |

▲冬枯れの西浜 夕日が西山に落ちるときには浴龍池は赤く燃え上がる |

|

夕陽の景色にはもう一歩 |

|

▲舟屋 |

|

▲雪の舟屋 |

|

冬枯れの舟屋 |

|

▲浴龍池の紅葉 |

|

▲大刈り込みからの夕暮れ |

|

千歳橋と腰掛 |

|

千歳橋と腰掛 |

|

万松塢(岩盤を掘り出した龍であるが、仙洞御所の出島のようだ) |

|

▲堰堤の大刈り込み |

|

▲千歳橋と万松塢(ばんしょうう) |

▲大刈込み 谷川をせきとめ浴龍池を作った |

▲袖形灯篭(下の茶屋) |

▲朝鮮灯篭(下の茶屋) |

▲織部灯篭(中の茶屋) |

▲山寺灯篭(上の茶屋) |

▲桝形灯篭(下の茶屋) |

|

▲雪の山寺灯篭(上の茶屋) |

|

滝見灯籠 |

|

崩家形灯籠 |

|

▲敷地内の農地 |

|

▲農地より下の茶屋と中の茶屋を繋ぐ松並木と御茶屋山 |

|

▲中の茶屋表門 |

|

| 総合TOP ヨーロッパ紀行TOP 日本庭園TOP |

|